低価格のDAWソフトと高価格のDAWソフトの違いは前のページ「DAWソフトと作品クオリティー」で軽く触れましたが、まとめの意味も含めて、ここではもう少し詳しく低価格のDAWソフトと、高価格のDAWソフトの作業効率とDAWソフトの選び方について解説します。

DTM・DAWソフト選びを失敗したために、音楽生活を断念したという方も少なくありませんので、ソフト選びは慎重に行う必要があります。

DAWで重要なこと

細部の編集と作業効率

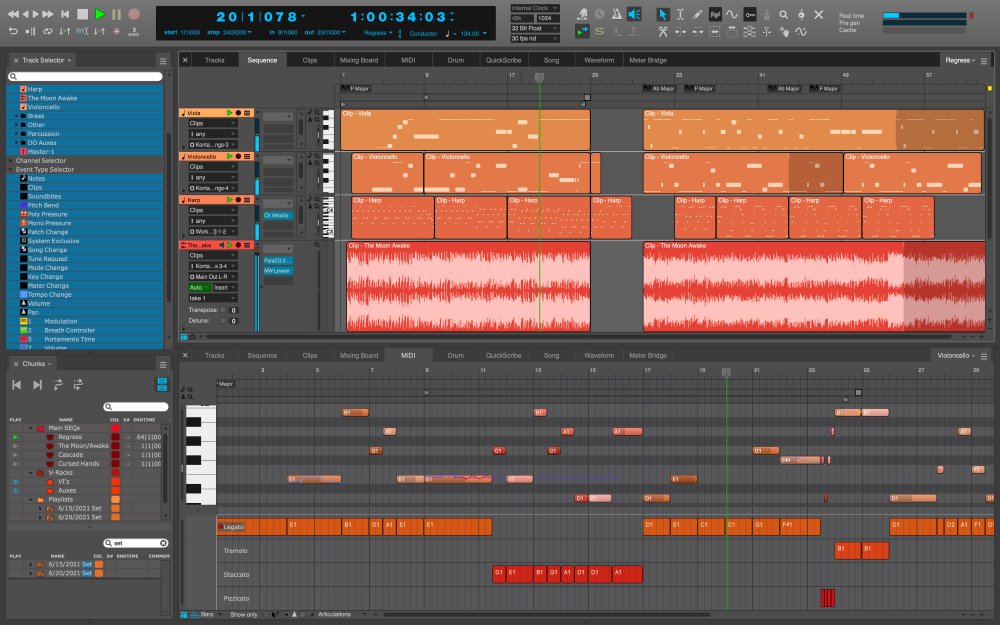

一般のライト版クラスのDAWソフトだとMIDI機能がおまけのようなレベルなので、MIDIデータの打込みや細部の編集に、とにかく時間が掛かります。

またMIDIだけではなく細かいオーディオデータの編集も難しいため、作業効率が悪く、1曲を完成させるのに時間が掛かりすぎてしまいます。

補足として書いておくと、MIDIデータの打ち込みや細部の編集の作業効率が悪いと、どれだけ付属するソフトシンセやサードパーティー製のソフトシンセが素晴らしくても、本当の意味でソフトシンセの音質を活かすことができません。

昔は国内でもトップシェアを誇っていたMOTUのDTMソフト「Digital Performer」を今でもメインDAWとして使用しているプロも多いですが、その大きな理由は「イベントリスト・ウインドウ」での数値入力によるMIDI編集です。

ツールとして1日も早く使いこなす

DTM・DAWソフトは本当にたくさんの種類があり、ソフトのなかには辞書よりも太いマニュアルもあります。

マニュアル片手に覚えてゆくのも悪くはないのですが、不要な機能もすべて解説されているため、このやり方だと使い方を覚えるまえに挫折してしまいます。

DAWソフトをツールとして1日も早く使いこなすために、少し「DTM・DAWの解説本」でも紹介していますが、ソフトの解説本が発売されているDAWソフトを選ぶということもセレクトの一つに入れても良いと思います。

人気のあるソフトはバージョンアップのたびに、それに合わせた解説本が数社から発刊されますが、シェアの少ないソフトは古いバージョンのままです。

シェアのあるソフトはネットでもたくさん情報がありますので、はじめてDAWを導入する人は、この辺りも着目しましょう。

DTM・DAWソフトの選び方

DAWソフト選択時の着目点

DAWソフトを選ぶ際に、音楽制作に必要な機能をチェックする必要はもちろんありますが「最近のDTM・DAWソフトの傾向」で「DAWソフトはワークステーションとしての機能という点では、ほとんど完成している言っても間違いない」と書いたとおりです。

もちろん作業効率にソフトとの相性はありますが、どのソフトでも音楽制作に必要な技術的なことを除くと「高品質なソフトシンセ」と「高品質なプラグイン・エフェクト」があれば、クオリティーの高い作品を作ることができます。

そのため、DAWソフトを選ぶ際は音楽制作に必要な機能をチェックするだけでなく、作品のクオリティーに大きく関わってくるのはソフトに付属するプラグイン・エフェクトやソフトシンセなどの音源に着目する必要があります。

DAW付属プラグイン・エフェクトや音源の違いと価格差

ある程度価格のするソフトに比べると、低価格のDAWソフトは高品位のプラグイン・エフェクトを付属していないだけでなく、音源の数も少ないです。

サードパーティー製のプラグイン・エフェクトやソフトシンセを導入すれば話は別ですが、DAWソフト単体で、市販レベルの作品に仕上げるのは難しいです。

最近のDAWソフトの価格差は、機能面以上に付属するプラグイン・エフェクトやソフトシンセの違いが大きく、音楽制作に最低限必要な機能を持ち合わせているソフトを選ぶことだけに着目すると、結果的に不要な数万円の出費が必要になってきて損をすることになります。

DAWソフトを選ぶ際に「サラウンド編集をする機能などはイラナイので、安いDAWソフトのほうが良い」というように安易にDAWソフトの機能面だけで考えると、数ヶ月後には「上位版にしておけば良かった」というようになります。

価格差以上の出費が必要となる

例えば、ある程度の作品が作れるようになると、市販されている音楽と自分の音楽の音圧であったり、迫力の差に気付くようになり、最終行程のマスタリングという作業にたどりつきます。

しかし、ライト版だと高品質のマスタリング用のマキシマイザーやマスタリング作業でスタンダードのM/S処理に対応したEQは付属していない場合が多いので、上位版にアップグレードするか、サードパーティー製を導入するのかを検討することになります。

また、DAWソフトにあらかじめ付属しているソフトシンセ、ループ集などの音源も、別途購入すると、上位版とライト版の価格差以上の出費が必要となります。

今はブランド名がなくなった「SONAR シリーズ(復活予定)」も、3ラインナップありましたが、マスタリング作業でスタンダードのリニアフェイズEQ「LPEQ」と、リニアフェイズ・マルチバンドコンプ「LPMB」は上位版以上の付属でした。