ワンパッケージでWindowsとMacを選ぶことのできるハイブリット仕様のSteinberg(スタインバーグ)のDAWソフト『Cubase シリーズ』には、最上位版「Cubase Pro」、ミッドレンジ・モデルの「Cubase Artist(旧Cubase Studio)」、エントリー・モデルの「Cubase Essential(旧Cubase SE)」などがあります。

また「Cubase AI」や「Cubase LE」がバンドルされているオーディオインターフェイスやMIDIキーボードもあります。

Cubaseの特徴

MIPA常連の定番DAWソフト「Cubase」

長い歴史を持つ音楽制作における定番ソフト「Cubase」は「Mipa Award」の「レコーディング・ソフトウェア部門(Recording Software 部門)」常連のSteinbergのDAWソフトで、洗練されたワークフローが特筆すべき点です。

もし「Cubaseは優れたDAWソフトなのか?」というような質問があるのなら、わたしは販売店の方が行うような無駄なセールストークは一切せずに、数多くのCubaseの受賞歴が、そのことを、すべて物語っていると答えます。

それほど世界中のユーザーに評価されている歴史のあるDAWソフトで、基本的な音楽制作における一連の作業はもちろんのこと、新たなインスピレーションを生むと言ったようなプラスアルファなことも「Cubase」は可能です。

競争が激しくライバルも多いDAWの世界のなかで「Cubase」は、現在も間違いなくトップ集団にいます。

CubaseのMIPA受賞歴

MIPA(m.i.p.aアワード)での「Cubase」の受賞歴を書くとバージョン 4は2007年 最優秀賞、バージョン 5は2009年 ノミネート、2010年最優秀賞、バージョン 6は2011年と2012年 ノミネート、バージョン 7は2013年 ノミネート。

MIPA 2014「Cubase 7/7.5」、MIPA 2015「Cubase Pro 8」、MIPA2016「Cubase 8.5」、MIPA 2017「Cubase Pro 9」がレコーディング・ソフトウェア部門の最優秀賞を受賞しています。

そしてMIPA 2019のスタジオ・ソフトウェア部門で「Cubase Pro 10」が最優秀賞を獲得しましたので、『Cubase シリーズ』は5年連続のMIPA受賞です。

もちろん「MIPA Award」だけではなく、他にも数多くの賞をSteinberg「Cubase」は受賞しています。

ドイツ・フランクフルトで開催されていた国際的な楽器見本市であるMusikmesse の「m.i.p.a. (Musikmesse International Press Award)」は、音響会のアカデミー賞とも呼ばれ、世界中の100誌以上にも及ぶ音楽雑誌の投票によって優れた楽器・ 音楽関連商品が選ばれます。

COVID-19のパンデミックにより、Musikmesseは2度中止された後、2022年04月に再開される予定でしたが、永久に廃止することが決定されたようです。

Cubaseのバージョンごとの新機能

バージョン 5以降に搭載された主な新機能について「Cubaseのバージョンごとの新機能」で紹介しています。

Cubase 5以降は魅力的なエフェクターやソフトシンセが追加されるので特筆すべき点がたくさんあり、コードトラック搭載など大きく進化した2012年12月にリリースされた「Cubase 7/Cubase Artist 7」以降は本当に素晴らしいDAWソフトになっています。

最新のオーディオ・テクノロジーと次世代の音楽ツールを融合した2014年12月にリリースされた「Cubase Pro 8/Artist 8」。2016年12月にリリースされた「Cubase Pro 9」では「プロジェクトウィンドウの進化」「サンプラートラック搭載」「ミックスコンソールの操作を履歴管理」などの新機能が追加されました。

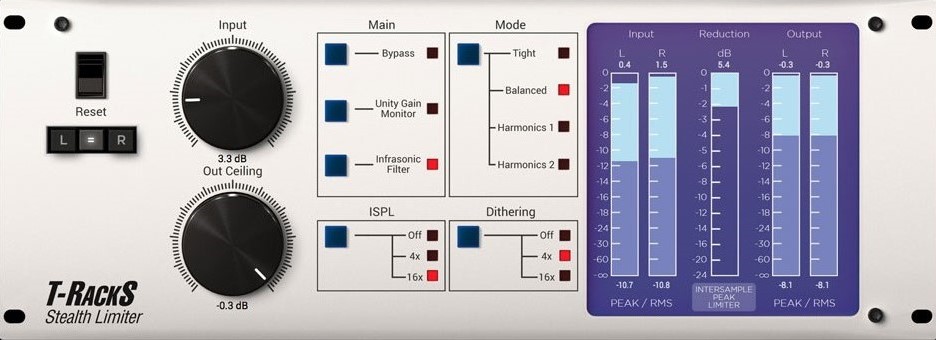

2018年11月にリリースされた「Cubase Pro 10」では「VariAudio 3」「ARA 2に対応」「オーディオアライメント」など、ボーカル編集関連の機能がかなり強化されています。

Cubaseのラインナップ

Cubaseシリーズにはパッケージ版とバンドル版があり、パッケージ版のラインナップは最上位モデル「Cubase Pro」、ミッドレンジモデル「Cubase Artist」、エントリーモデル「Cubase Elementsl」の3種類で、パッケージ版の現在の最新バージョンは2023年11月にリリースされた「Cubase 13」です。

バンドル版にはSteinbergのオーディオインターフェースと、YAMAHAのシンセサイザーなどのハードウェア製品に付属する「Cubase AI」と、サードパーティーのハードウェア製品にバンドルする「Cubase LE」があります。

Cubaseのセレクトポイントと詳細

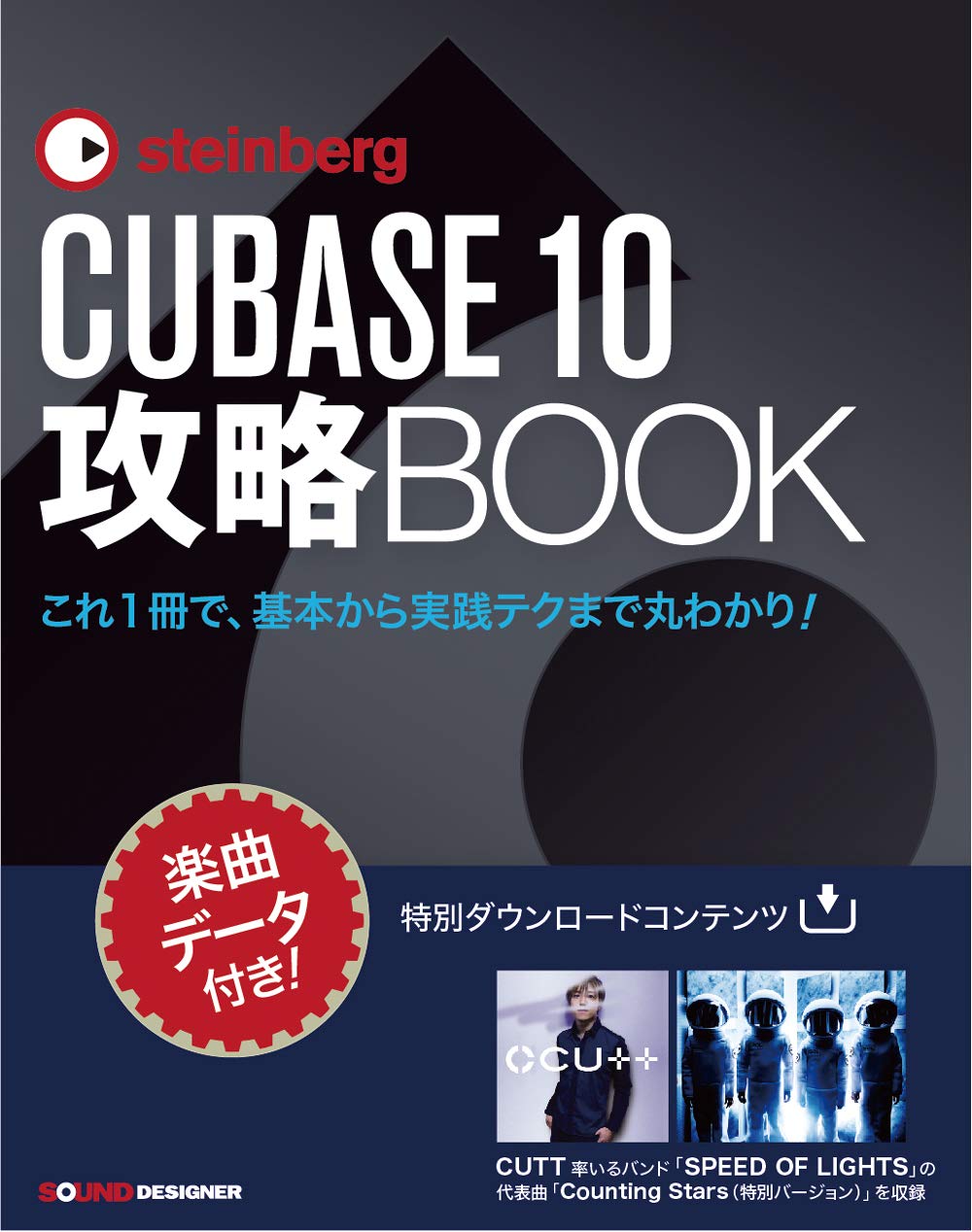

Cubaseはガイドブックが充実

どのDAWソフトも付属しているマニュアルが非常に使いにくいですが、Cubaseシリーズは最も人気のある音楽制作ソフトということもあり、ガイドブックが充実しています。

そのためソフトをツールとして使いこなすまでのハードルは、ガイドブックが存在しないソフトよりも断然に低いので、はじめてDAWソフトを使おうとしている人や、乗り換えを考えている人には導入しやすいソフトであると思います。

ソフト自体は輸入版でも日本語表示できるので、国内のサポートを必要としない人は、しっかりとしたガイドブックが発刊されているので、最近は安くはありませんが、Cubase 輸入版でも問題ないと思います。

Studio OneとCubaseのどちらが良いのか?

PreSonusのDAWソフト「Studio One」が「Studio Oneの歴史と定番への道のり」で書いたとおり、かなり国内でもシェアを獲得してきました。

2023年時点の両DAWソフトの最新バージョンは「Studio One 6.5」と「Cubase 13」となりますが、作曲からマスタリングまでのトータルの作業で見ると、どちらでも問題ありません。

MIDI関連は同じ機能を搭載していても作業効率の点で、Cubaseのほうが圧倒的に上です。

ミックス以降の作業は「Studio One」はかなり優れていてスッキリしているので、個人的には現在は「Studio One」を使用していますが、Cubaseのどちらが良いのか?というのは断言することはできません。

Cubase AI付属 Steinbergのオーディオインターフェイス

エントリーモデルから上級者向けモデルまであるSteinbergのオーディオ・インターフェイス「UR シリーズ」には「Cubase AI」が付属します。

エントリーモデル「UR12」「UR22mkII」を「Cubase AI」を購入しいた人も少なくないと思いますが、コストパフォーマンスに優れているのでベストセラーモデルとなりました。

「Steinberg - Cubase AI付属 | オーディオ・インターフェイス比較ナビ」では、「UR シリーズ」の特徴とラインナップ、それぞれのDTMレベルに合わせたオススメ製品を紹介しています。

Steinberg - Cubase AI付属 | オーディオ・インターフェイス比較ナビ

2019年06月27日にリリースされた「Cubase 10.0.30」で「ARA 2(Audio Randam Access 2)」に対応して、MelodyneもStudio OneのようにDAWの機能の一部として使用することができるようになりました。

Cubase Proに装備されている「Vari Audio」が、今一つみたいなイメージが先行してしまっていますが、かなり優れていて、エントリー版のMelodyneを使用するのなら「Vari Audio」で充分です。

Steinberg(スタインバーグ)のDAWソフト『Cubase シリーズ』の各ラインナップやバンドル・パッケージの「詳細スペック」「価格情報」などに興味のある方は「Cubase シリーズの詳細スペックと価格情報」で詳細を確認して下さい。