第3回目となる『マスタリングある意味では究極ガイド』では、マスタリング前のミックス後のヘッドルームの空きやRMSなどの2MIXファイルの状態について書いてゆきます。

ミックスの段階でベストを尽くしておくことがマスタリング成功の鍵となりますが、最近はマスタリングとミックスプロジェクトを切り離さずにミックスのマスターアウトで完結させるという形式も増えています。

2024年に限定公開した記事ですが『音楽制作必勝講座』を2025年07月で閉鎖することにしましたので、DTM・DAWのマスタリングの基礎講座2「マスタリングの準備」で記載していたことも追加して再編集して公開しています。

マスタリング前の2MIXファイル

ミックスの段階でベストを尽くしておく

マスタリング作業をするまえに、膨大な時間を掛けてミックスダウンで完成したミックスをマスタリング用に2MIXファイル(ステレオファイル)として書き出しますが、ミックス作業の段階でベストを尽くしておくのが鉄則です。

なぜならマスタリングの作業で、どれだけ時間を掛けて2MIXに迫力や音圧を出そうとしても、ボーカルで一か所だけ音が飛び出し過ぎてしまっていると、その部分だけ歪んでしまうことになり、最適なマスタリングをすることができないからです。

慣れないうちや納得のいかない場合はマスタリングプロジェクトとミックスプロジェクトを何度か行き来することとなりますが、ミックスの段階でしっかり各トラックにコンプレッサーを掛けたり、ボリュームデータを書くなりして調整しておきましょう。

ミックスのマスターアウトで完結させる場合

上記したようにマスタリングプロジェクトとミックスプロジェクトを切り離すのが一般的ですが、1曲単位の作業であるのなら最近はミックスダウンのマスターアウトにマスタリングリミッターを入れて完結させるという形式も増えています。

PCが高スペックになったことにより、使用するマスタリングプラグインにもよりますが、サウンドの微調整がやりやすいこともあり、ミックスとマスタリングを切り分けないで作業する人も現在では少なくありません。

ミックス作業時にマスタリングまで行う利点

ミックスのマスターアウトでマスタリングを完結させる形式の利点は何と言っても柔軟な調整ができるところです。

例えば「ボーカルの一箇所だけボリューム調整したい」とか「ほんの少しだけギタートラックの中域が耳に付くのでEQで削りたい」という場合などに、ミックスとマスタリングを切り分けた作業だと、修正の度に2MIXファイルの書き出しが必要となります。

一度や二度の修正ならよいですが、マスタリングプロジェクトとミックスプロジェクトを行き来する回数が増えてくると、マスタリング用に2MIXを書き出す時間だけで、かなりのタイムロスになりますし、何よりもストレスになってきます。

その点でミックスプロジェクトでマスタリングまで行う作業には時間短縮とストレスにならないという大きなメリットがあります。

ミックスでマスタリングを完結させる注意点

PCが高スペックになったとは言え、複合型のマスタリングプラグインはフルでその機能を使うとPCへ負荷が掛かかることがミックスプロジェクトでマスタリングまでを完結させる作業での注意点です。

マスタリングに必要なプロセッサーのすべてをひとつのシステムに詰め込んだ「iZotope Ozone」や、一時期は最強説さえあったフルバンドを使用した Eventide「Elevate」などは、フルでその機能を使うと、さすがにミックスプロジェクト内だとDAWでの作業が重たくなりストレスになる場合があります。

マスタリング前の2MIXのヘッドルームとRMS

2MIXファイルのヘッドルームの確保

ミックスのマスターアウトでマスタリングを完結させる場合は、あまり参考にはなりませんが、マスタリングとミックスを切りわける場合は充分なヘッドルーム(Headroom)を確保することが必要となります。

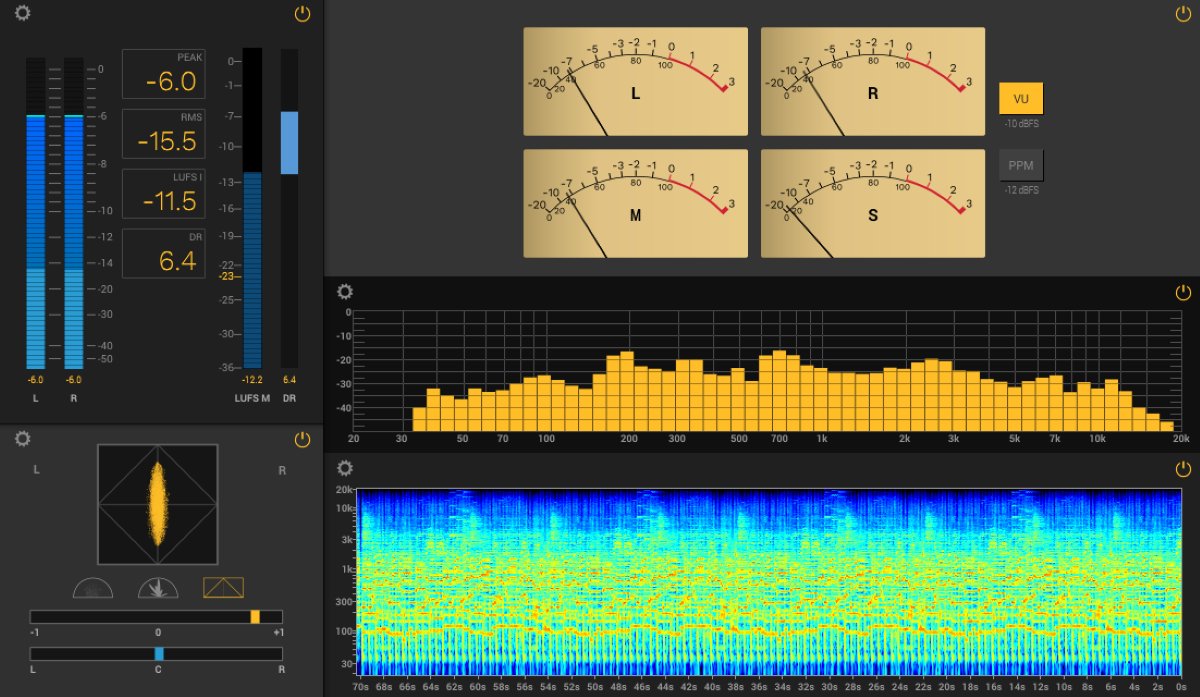

ヘッドルームとは許容最大レベル量のことで、クリッピングするまでの音量の余裕のことを指します。ヘッドルームはマスターチャンネルのピークメーターで確認します。

音圧競争時代に、わたしはプロのマスタリング・エンジニアの人にヘッドルームの空きは -5 〜 -10dBくらい確保しておいてもらえると作業がしやすいので、ミックス時にはマスタートラックのレベル量を意識するように言われていました。

最近はヘッドルーム自体をあまり意識しない時代になりましたが、音圧調整はマスタリング時にやったほうがよいですので、ミックス時点で音圧を上げすぎないようにしましょう。

2MIXファイルのRMS

現在のマスタリングの音量の単位の基準は聴感を基準にした「LUFS(Loudness Units relative to Full Scale)」ですが、わたしはミックスダウン作業時は「RMS(Root Mean Square)」を基準にしています。

その理由はストリーミングサービスの基準がLUFSだからといって、それに合わせてLUFSを基準にミックスすると曲のパワーが欠けてしまい一歩間違えると素人感丸出しのサウンドになってしまうからです。

そのためミックス時は音の平均的な強さを示すRMSを基準にしていますが、マスタリング前の2MIXのサビのRMS が -13 〜 16くらいだと、最近のマスタリングプラグインなら、自宅でもマスタリング時に無理なくRMS -6 〜 -8くらいは持って行けると思います。

もちろんミックスでしっかりとダイナミクス処理やEQ処理が必要ですが、かつてマスタリングリミッターの世界で天下を取った「WAVES L3 シリーズ」で、当時のCDの音圧の基準であった RMS -7 あたりなら持ってゆくことができます。

大定番だったWAVES L3も次世代に突入している現在では、他社のリミッターに音圧や音量の性能では抜かれてしまいましたが、サブスク配信が基準としているLUFSレベルであれば、充分に現在でも対応することができます。

ラウドなミックスならLUFSよりもRMSを基準にしたほうがよい

YouTubeなどにアップされている音源でいかにも素人という低レベルな音源は、音圧を気にしていないか、低く設定されているストリーミングサービスが基準にしている LUFSで安心している人だと思われます。

現在はRMSが過去の基準と思われている人もいると思いますが、音圧がありラウドなミックスを目指している人で、納得のゆくミックス & マスタリングができていない人は、一度、LUFSではなく RMSを基準にして試してみて下さい。

トータルコンプを入れた状態で作業

マスタリングとミックスプロジェクトを切り離した作業で、2MIXの RMSを調整する場合はリミッターではなくトータルコンプをマスタートラックにインサートしてダイナミクスを調整します。

トータルコンプに Solid State Logicのバスコンプを使う人が多いですが、決まりがあるわけではありませんので好みのコンプで問題ありません。

わたしは音が好きなので画像のRupert Neveが設計した独特のEQカーブを持つ「Amek 9098i Master Console」をモデリングしたBrainworx「bx_console AMEK 9099」をコンプのオートリリースモードをONにして使ったりもします。

第3回目の『マスタリングある意味では究極ガイド』ではミックス後の2MIXファイルの状態について書きましたが、ヘッドルームの空きや、RMSなどは参考になったのではないでしょうか?

最後に書いておきますが、マスタリングとミックスプロジェクトを切り離す場合でも、切り離さない場合でも、ミックスの段階でベストを尽くしておくことがマスタリング成功の鍵となります。